Die von Prof. Franz Ruppert entwickelte Identitätsorientierte Psychotraumatherapie hat als Grundlage die Identitätsorientierte Psychotraumatheorie, beides gleichermaßen abgekürzt als IoPT bekannt geworden. Die Kenntnis dieser Theorie ermöglicht ein grundlegendes Verständnis der menschlichen Psyche und ihrer Störungen und kann auch für den Klienten den Therapieprozess nachhaltig unterstützen. Ich danke Franz Ruppert für seine freundliche Genehmigung hier einen Auszug aus seinem Buch: Mein Körper, mein Trauma, mein Ich (2017, S.19-60, z.T. gekürzt und minimal bearbeitet) verwenden zu dürfen:

Identitätsorientierte Psychotraumatheorie IoPT

Subjekt sein/Ich-Funktion

Ein menschliches Lebewesen ist von Beginn an ein Subjekt, d.h. ein einzigartiges, einmaliges mit Bewusstsein ausgestattetes, denkendes, urteilendes, erkennendes, wollendes, handelndes und fühlendes Wesen und niemals ein Objekt (bloßer Gegenstand). Nur ein gesundes Ich besitzt die Möglichkeit, alle anderen psychischen Dimensionen wie Wille, Gefühle, Erkenntnisse und Handeln sinnvoll zu verbinden und für den Umgang mit dem eigenen Körper die passende Richtung anzugeben. Erst im Alter von 2-3 Jahren kann ein Kind bewusst erkennen und reflektieren, wer es ist, was es erlebt und macht - das Ich-Bewusstsein entsteht, das Selbstbewusstsein. Um klar Ich zu sein und eine stabile Selbststeuerung zu entwickeln, muss ein Mensch sich in erster Linie von seiner Mutter unterscheiden lernen. Das gelingt umso besser, je klarer die Mutter ein eigenes Ich entwickelt hat. Je unklarer eine Mutter hingegen in ihrem eigenen Ich ist, desto schwerer fällt es dem Kind, sich von ihr abzugrenzen und selbst sein eigenes Ich zu entwickeln.

Das menschliche Ich-Bewusstsein kann in zweierlei Hinsicht überfordert sein. Nämlich, wenn wir etwas bewusst wahrnehmen müssen, das unsere psychischen Verarbeitungsmöglichkeiten überschreitet. Es wird mit uns etwas gemacht, das wir vor allem emotional nicht ertragen können, weil es zu viel Angst, Schmerz oder Scham in uns erzeugt. Oder wir selbst machen etwas Schlimmes, dessen Konsequenzen wir emotional und bei vollem Ich-Bewusstsein nicht aushalten können und das uns aus sozialen Gemeinschaften ausschließt.

Ich, Du und Wir

Jedes Ich entwickelt sich im Verhältnis zu seiner objektiven Realität und lernt dadurch etwas über die Gegenstände in seiner Umwelt. Es erfährt etwas über seine Fähigkeiten, mit Objekten gezielt und sinnvoll umzugehen. Das “Ich” entfaltet sich auch im Verhältnis zu anderen Subjekten. Dadurch lernt es zu verstehen, was Subjektivität ist und wie Beziehungen funktionieren. In der Auseinandersetzung mit einem “Du” kann ich immer klarer begreifen, wer ich selbst bin.

Wille/gesundes Wollen

Ein gesundes Wollen ist realistisch, es kann einschätzen, was möglich ist und was nicht. Für Veränderung ist es notwendig, dass ein Mensch seine Probleme anschauen und etwas an sich verändern möchte. Zentrales Kriterium für psychotherapeutische Arbeit ist, dass ein Klient immer wieder bereit und willens ist, ein eigenes Anliegen zu formulieren, d.h. die Verantwortung für seinen Therapieprozess zu übernehmen. Ebenso braucht dieser persönliche Wachstums- und Veränderungsprozess unbedingt Geduld und die Bereitschaft, sich nicht selbst zu überfordern.

Identität und Identitätsentwicklung

Identität kommt aus dem Lateinischen und bedeutet: Das Gleiche sein, mit sich selbst übereinstimmen. Die Identität eines Menschen ist die Summe all seiner bisherigen Lebenserfahrungen.

Identität und Mutter

Bereits ab der Zeugung, also schon vorgeburtlich, ist die Mutter die erste Umwelt- und Beziehungserfahrung für jeden Menschen. Sie ist das erste unmittelbare Gegenüber, das erste Du - und damit die Grundlage zur Ausbildung eines ersten Wir. In der Beziehung mit der Mutter beginnt jedes Kind, sein Ich und seinen Willen zu behaupten. Wenn eine Mutter ihr Kind willkommen heißt, es liebevoll annimmt, es schon während der Schwangerschaft gut nährt und schützt und sich über sein Dasein und Wachsen freut, gewinnt es dadurch ein Urvertrauen in sich, in sein Leben und seine Beziehungen. Das Kind lernt, die Grundformel einer gesunden Identität mühelos zu leben: Ich = Ich.

Zuschreibungen

Wenn eine Mutter ihr Kind ablehnt, es für ihre Zwecke missbraucht oder es als Projektionsfläche für ihre Trauma-Überlebensstrategien benutzt, dann wird es für das Kind äußerst schwer, sich selbst in seiner Identität wahrzunehmen. Es kann nicht spüren und erfahren, wer es jenseits der mütterlichen Ablehnung, Gefühle oder Erwartungen ist. Es kann nicht klar unterscheiden, was zu ihm gehört und was nicht. Es bezieht dann Zuschreibungen seiner Mutter wie: „du bist zu viel, du bist zu unruhig und zu laut, du bist zu langsam, du bist schuld“ usw. auf sich selbst und identifiziert sich damit, d.h. es macht sich mit diesen Zuschreibungen gleich. Seine eigenen Wahrnehmungen, Gefühle und Bedürfnisse lernt es beiseite zu lassen, und passt sich im Fühlen und Denken den zugeschriebenen Erwartungen an, um der Ablehnung und Überforderung durch seine Mutter zu entkommen. Das Kind versucht so zu werden, wie es glaubt, dass es für die Mutter richtig sei, weil es auf die Liebe der Mutter existenziell angewiesen ist. Unsere eigene Identität können wir nur gewinnen, wenn wir die innere Möglichkeit und Freiheit haben, die Zuschreibungen, die uns angetragen werden, kritisch zu hinterfragen – und abzulehnen!

Identifikationen

Identifikation bedeutet wörtlich übersetzt „gleichsetzen“ (von lat. idem: „derselbe“, facere: „machen“) Der Begriff bezeichnet in der Psychologie einen innerseelischen Vorgang, der identitätsstiftend ist. Identifikationen mit anderen Menschen können Lernprozesse beschleunigen, Identifikationen können einen Menschen auch motivieren, genau so gut zu werden wie das bewunderte Vorbild. Die Grundformel für Identifikationen lautet: Ich = Du.

Identifikationen können ein Kind in seiner Entwicklung aber auch davon abhalten, selbst wahrzunehmen, selbst zu fühlen und zu denken und es dazu veranlassen, sich mit etwas zu identifizieren, was ihm letztlich schadet. Wenn es zu keiner stabilen Ausbildung eines eigenen Ich’s kommt, zeigt sich das in der Schwierigkeit, sich von den eigenen Eltern, der Familie, dem Verwandtschaftssystem, einer Heimatregion oder einer Religion zu lösen und dazu auf die für die eigene Entwicklung notwendige Distanz zu gehen. So bleiben „die anderen“ zeitlebens der Referenzpunkt des eigenen Daseins. Eine gefühlte und sichere Unterscheidung zwischen dem, was jemand selbst, und dem, was die anderen erlebt haben kann, so nicht stattfinden.

Eine eigene Identität können wir aus Identifizierungen, also aus der Formel Ich = Du beziehungsweise Ich = Wir alleine nicht gewinnen. Was wir von anderen übernehmen, müssen wir am Maßstab von uns selbst messen, an dem, was unser eigenes ist. Was bedeutet es für mich, wenn ich das erlerne, was mein Vorbild schon kann? Wozu brauche ich es? Was ist mir wichtig daran?

Auch wenn wir einen anderen Menschen lieben, stellt sich die Frage, wie weit wir uns mit seinen Wahrnehmungen, Gefühlen und Gedanken identifizieren müssen oder von ihm verlangen können, dass er sich mit uns identifiziert. Ich = Du = Wir ist eine symbiotische Beziehungsformel, aus dem im Grunde nichts Neues entstehen kann. Wenn stattdessen ein Wir = Ich + Du gedacht und gelebt wird, hat das Wir einen Mehrwert und wird zu etwas Einzigartigem, das weder das Ich noch das Du allein verwirklichen könnten.

Abgrenzungen

Zu sagen, was ich nicht will, wogegen ich bin und von wem und von was ich mich unterscheide, mag zwar ein erster Schritt sein, nach dem Eigenen zu suchen. Es begründet jedoch aus sich heraus keine eigene Identität. Es kann im Gegenteil sogar ein Hinweis auf das Fehlen von Eigenem sein, wenn ich mich fortlaufend auf andere beziehe, an denen ich etwas auszusetzen habe oder die ich ablehne. Dadurch stelle ich sie in den Mittelpunkt und richte die Augen und die Energie auf sie und nicht auf das Eigene.

Gesunde Identität

Eine gesunde Identität ist dann gegeben, wenn die Einheit unserer Psyche gewährleistet ist, wir uns also nicht spalten müssen, um etwas zu tun und in einer Beziehung mit anderen Menschen zu sein. Dann können:

- ein gesundes Ich,

- ein eigener Wille,

- eigene Wahrnehmungen,

- eigene Gefühle,

- eigene Gedanken,

- eigene Erinnerungen,

- eigene Handlungen im eigenen Körper,

- in selbst gewählten Beziehungen kongruent zusammenwirken.

In einer gesunden Identität können wir Beziehungen eingehen und gestalten, die einen gegenseitigen Nutzen bringen, bei denen sich ein Gleichgewicht von Geben und Nehmen einstellt. Wir können uns dann auch leicht aus Beziehungen lösen, die uns nicht gut tun und auf Dauer krank machen. „Liebe ist die Kunst, liebevolle Gefühle in liebevolles Verhalten zu verwandeln, ohne sich dabei selbst aufgeben zu müssen.“ (Jesper Juul 2013, S. 76)

Selbstliebe oder Egoismus?

In spirituellen Lehren, in moralischen und religiösen Dogmen bekommen wir oft die Botschaft vermittelt, Ich sein zu wollen sei sozial schädlicher Egoismus, Selbstsucht oder Selbstverliebtheit. Wenn sich ein Mensch bewusst in den Mittelpunkt seines eigenen Lebens stellt, ist das Gegenteil der Fall:

- Das gesunde Ich im Rahmen der eigenen Identität eines Menschen muss sich nicht an andere Menschen anklammern und in deren Leben einmischen.

- Es muss keine Macht und Kontrolle über andere erlangen, denn es will sich selbst spüren und nicht vom eigenen Leiden ablenken oder sich mit dem Leid anderer Menschen identifizieren.

- Das gesunde Ich braucht keine Kompensationsstrategien wie das Anhäufen von Besitztümern, Drogenkonsum oder Formen zwanghaften Verhaltens, um vor sich selbst davon zu laufen und seine Existenz- und Verlassenheitsängste oder Schmerzen zu überdecken. Ein gesundes Ich möchte lebendig da sein und sich selbst entfalten. Es kann sich weiterentwickeln, weil es sich mit seiner persönlichen Lebens- wie Leidensgeschichte ganz annimmt.

- Es ist selbstgenügsam, weil es erkannt hat, dass es genug damit zu tun hat, die eigenen Lebenserfahrungen zu spüren und sie in sich zu integrieren.

- Wer den Kontakt zu seinem gesunden Ich-sein verloren hat, ersetzt dies durch ein Pseudo-Ich, das lediglich eine Trauma-Überlebensstrategie darstellt. Eine narzissistische Persönlichkeitsstruktur, in der man ein grandioses Verständnis von der eigenen Wichtigkeit vor das eigene ungeliebte und von Selbstzweifeln geplagte Sein schiebt oder der depressive Gegenpol dazu, in dem man voller Selbstzweifel, Schuld- und Schamgefühlen lebt, sind Varianten des Pseudo-Ich.

Individualität und Verlust der Ganzheit

Solange sich ein Mensch gesund entwickeln kann, bleibt er ein Individuum. Er ist etwas nicht Geteiltes, das nach seiner Ausdehnung und der Vervollkommnung seiner Form strebt und sie als Einheit bewahren will. Erst durch Erfahrungen, die so überwältigend sind, das jemand um des Überlebens willen diese Einheit preisgeben muss, spalten sich Körper und Psyche aus der Not heraus auf. Die Einheit von Körper und Psyche, von Ich, Wollen, Wahrnehmen, Spüren, Fühlen, Denken und Handeln geht verloren. Wenn eine traumatisierende Erfahrung eine Notfallreaktion als Überlebenshilfe erforderlich macht, können einzelne Komponenten der menschlichen Psyche ausfallen, ohne dass es zu einem Zusammenbruch des gesamten Systems kommen muss:

- Wenn die Wahrnehmung dessen, was sich gerade ereignet, nicht mehr auszuhalten ist, können nach Bedarf Sinnesfunktionen reduziert oder ganz ausgeschaltet werden.

- Wenn wir keine Entscheidungsfreiheit mehr haben, können wir auf reflexhaftes Funktionieren umschalten.

- Wenn jemand dem Ansturm seiner Gefühle nicht mehr gewachsen ist, können diese Gefühle weggedrückt, betäubt und abgeschaltet werden.

- Wenn die eigenen Gedanken unerträglich werden, können Sie so lange umgeformt und verändert werden, bis sie wieder als aushaltbar empfunden werden.

- Wenn die Erinnerungen zu quälend werden, können sie verdrängt, vergessen und durch geschönte Bilder überlagert werden.

- Wenn der eigene Wille nichts mehr bewirkt, kann ein fremder Wille wie der eigene übernommen und auch empfunden werden.

Psychotrauma und Spaltungen

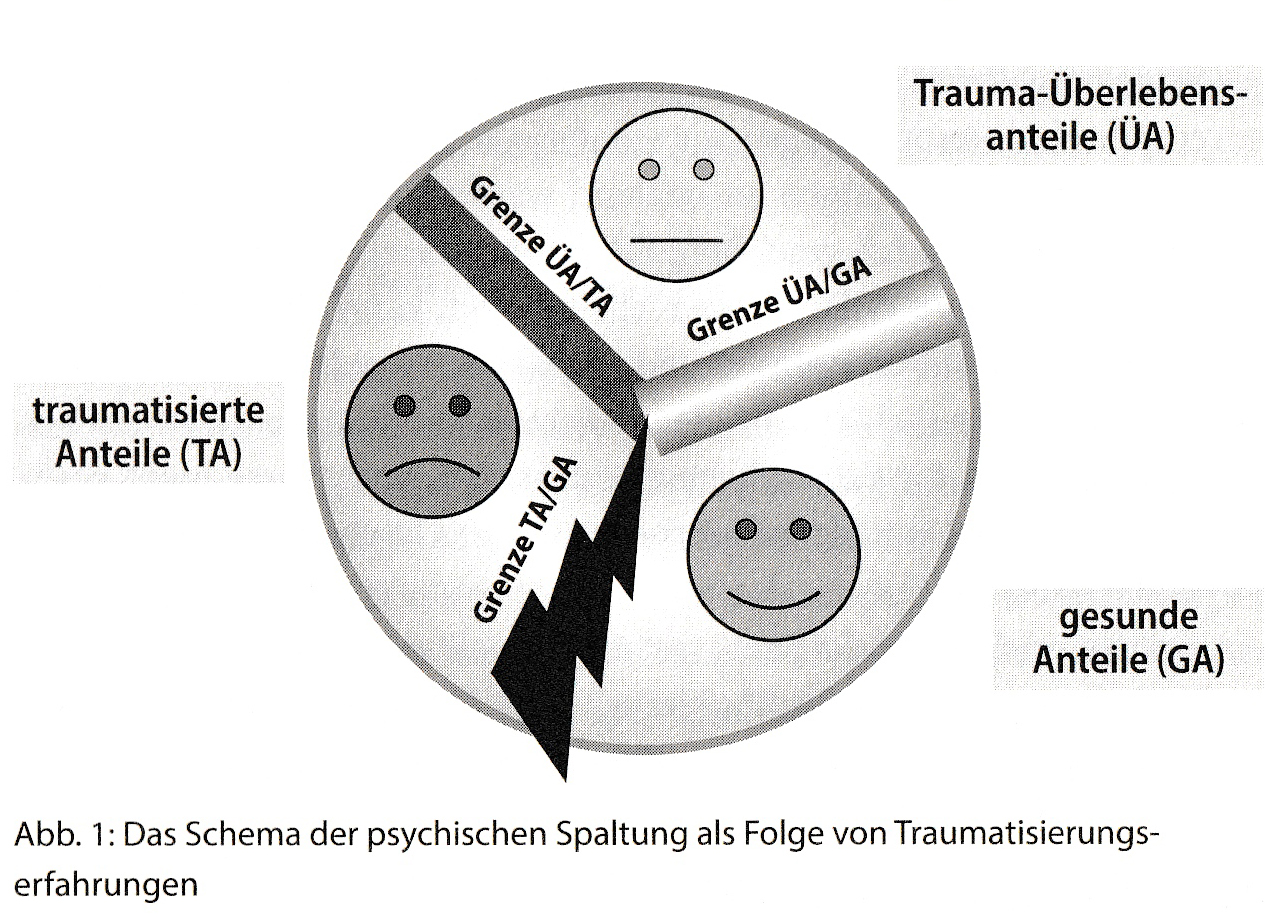

Ein Psychotrauma ist ein Ereignis, das ein Mensch mit seinen psychischen Kapazitäten nicht bewältigen kann. Die akute Lösung des Dilemmas ist die Aufgabe der Einheit von Körper und Psyche. Sie zerfällt, fragmentiert und wird durch Spaltungsprozesse weiter aufrecht erhalten. Das Schema der psychischen Spaltung als Folge von traumatisierenden Erfahrungen:

Gesunde psychische Anteile

Die menschliche Psyche ist von Natur aus gesund. Erst durch überwältigende Erfahrungen wird sie zu Sonderprogrammen gezwungen, die das Weiterleben ermöglichen. Wenn also, bildlich gesprochen, in den lebendigen menschlichen Organismus der Blitz einschlägt, wird er zur Spaltung gezwungen.

Trotz der Traumatisierung gibt es auch danach weiterhin einen Bereich der gesunden Körperreaktionen und der gesunden psychischen Strukturen. Diese sind noch immer in der Lage, auf die Realität adäquat zu reagieren, sie zu erfassen und in ihrer Vielschichtigkeit zu begreifen. Die gesunden psychischen Strukturen sind nach wie vor an der Realität, wie sie ist, interessiert. Sie können Gefühle, dem Anlass entsprechend, zum Ausdruck bringen. Sie helfen, zwischenmenschliche Bindungen und nahe Beziehungen einzugehen und sich daraus zu lösen, wenn es immer mehr destruktive statt konstruktive Beziehungsmuster werden. Sie ermöglichen das Erleben sexueller Lust in verantwortungsvoller Weise. Sie können das eigene Tun selbstkritisch reflektieren. Sie vermitteln auch in schweren Zeiten die Hoffnung auf adäquate Lösungen für die anstehenden Probleme. Sie können mit Beharrlichkeit das Projekt verfolgen, aus der eigenen Spaltung wieder herauszufinden.

Traumatisierte psychische Anteile

Die zweite psychische Struktur, die durch den Trauma-Blitz entsteht, nenne ich die traumatisierten Anteile. Das sind auf der körperlichen Ebene die unterschiedlichen Formen von brennenden, stechenden, nicht aushaltbaren Schmerzen, die außer Kontrolle geratenen Regelkreise der Atmung, der Verdauung und der Bewegung, das Erstarren der Muskulatur und das Einfrieren des Körpers. Auf der emotionalen Ebene sind es die überdimensionalen Todes- und Verlassenheitsängste, die nicht mehr zu kontrollierende Wut, der nicht aushaltbare und nicht enden wollende Verlust- oder Verlassenheitsschmerz, die in der traumatisierenden Situation entstanden sind. Es sind unerträgliche Ekel-, Scham- und Schuldgefühle.

Traumatisierte Anteile leben, empfinden, fühlen und denken noch immer wie in der ursprünglichen Traumasituation. Sie bleiben auf der Entwicklungsstufe zum Zeitpunkt des traumatisierenden Geschehens stehen. Durch Auslösereize können die Bilder, Gefühle und Gedanken aus der Ursprungssituation leicht wieder aufflammen. Sie überschwemmen und überfluten den betreffenden Menschen und setzen die ursprünglichen Notfallreaktionen erneut in Gang. So können sich plötzlich heftige Schmerzen einstellen, sich Entzündungen bilden, Hautausschläge entstehen oder Angstanfälle wie aus dem Nichts auftreten.

Trauma-Überlebensstrategien

Die dritte Struktur in Abbildung 1 bezeichne ich als Trauma-Überlebensanteile. Sie müssen in einer Traumasituation das Schlimmste verhindern, also den physischen Tod und die psychische Auflösung. Sie dienen dazu, die Traumasituation zu überleben, indem sie die Spaltung bewerkstelligen. Sie blockieren die traumatisierten Anteile in ihrem Ausdruck, indem sie diese in ihre Einzelteile zerlegen, entemotionalisieren, ichfern machen und aus dem Bewusstsein verbannen. Das Weiterfunktionieren wird gewährleistet, indem jene Bereiche des Körpers, die besonders in die traumatische Erfahrung involviert sind, in einen Zustand der Betäubung versetzt, in eine Minderdurchblutung gebracht oder in einem Anspannungs- und Erstarrungszustand belassen bleiben. Traumagefühle werden von den Überlebensmechanismen in bestimmten Körperregionen weggepackt und dort eingedämmt. Die Überlebensanteile arbeiten hart daran, die gesamte traumatisierende Lebenserfahrung für das Bewusstsein des betroffenen Menschen ungeschehen zu machen. Sie schleppen den traumatisierten Körper oder Teile von ihm wie ein schweres Gewicht mit durch das Leben und sehen dazu keine Alternative. Dazu entwickeln sie verschiedene Grundhaltungen:

- Sie vermeiden die Erinnerungen an das ursprüngliche Traumageschehen.

- Sie reden sich selbst ein, dass alles nicht so schlimm war und ist.

- Sie erfinden sich eine neue Realität, zum Beispiel eine Welt voller rätselhafter »Schicksalsmächte« und »Krankheiten«, in der das verursachende Trauma nicht vorkommt.

- Sie kontrollieren nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Menschen in ihrem Umfeld, damit sie das Trauma nicht in Erinnerung bringen.

- Sie betäuben sich, falls nötig, mit Alkohol oder Drogen oder greifen auf die entsprechenden Angebote der Pharmaindustrie an Beruhigungs-, Schlaf- oder Schmerzmitteln zurück.

- Sie lenken sich mit allerlei Tätigkeiten ab und schütten sich gegebenenfalls mit Arbeiten zu.

- Sie ersinnen immer wieder neue Strategien, sollten die alten nicht mehr ausreichen, um den inneren Ansturm der traumatisierten Anteile abzuwehren.

- Sie sind äußerst dankbar für die Angebote anderer, die sie in ihren Traumaausblendungsbemühungen unterstützen und ihnen Wege aufzeigen, ohne Auseinandersetzung mit ihrem Trauma weiter über die Runden zu kommen. Sie investieren darin viel Zeit, Mühe und Geld.

- Sie tragen ihren Körper zu Ärzten und Heilern, als wären sie das nicht selbst, sondern eine lästige Sache, um die sich nun jemand anderes kümmern soll.

- Sie lassen sich emotionslos Teile ihres Körpers wegoperieren.

- Sie unterziehen sich qualvollen medizinischen Maßnahmen, in der Hoffnung, endlich Ruhe von ihrem Körper zu haben, der ihnen durch seine Entzündungen und Schmerzen signalisiert, dass etwas nicht stimmt.

Um ein Trauma zu überleben, nutzt die menschliche Psyche ihre Fähigkeiten, getrennt von der Realität ein psychisches Eigenleben zu erschaffen. Etwas sehr Wesentliches an den psychischen Trauma-Überlebensstrategien ist, dass das eigene gesunde Ich verschwindet. Es wird durch ein ErsatzIchKonstrukt kompensiert, das am Ende sogar meint, das eigentliche Ich zu sein. Das kann eine Rolle sein, in die sich jemand flüchtet (zum Beispiel Mutter- oder Berufsrolle). Das können Identifikationen mit Religion, Nationalität oder Regionalität sein. Das »Wir« ist dann wichtiger als das eigene Ich. Werden solche ÜberlebensIchFormen von anderen angezweifelt, ruft das meist heftige Aggressionen hervor. Die ausufernden Hasstiraden im Internet und in den sozialen Medien zeigen, wieviele Menschen weltweit traumatisiert sind und mit ihren existenziellen Ängsten nicht anders umgehen können, als aggressiv zu werden.

Wie das Ich wird auch das Wollen durch Traumaerfahrungen geprägt. Es ist ein deutliches Zeichen von Trauma-Überlebensstrategien, wenn mit viel Willensstärke versucht wird,

- heldenhaft auszuhalten, was unerträglich ist,

- auszublenden, was angesehen werden müsste,

- ohne Unterlass zu reden und zu machen, um sich abzulenken,

- zwanghaft anderen helfen zu müssen,

- mit aller Macht gegen etwas anzukämpfen,

- mit Gewalt etwas Unmögliches erzwingen zu wollen.

Als Trauma-Überlebensstrategien gibt es zudem den Willen,

- der sich völlig aufgibt,

- der sich Autoritäten unterordnet und deren Befehle bedingungslos gehorcht

- oder der am liebsten ganz verschwinden möchte.

»Frühes Trauma«

Betrachtet man die Möglichkeiten, traumatisiert zu werden, unter dem Blickwinkel einer menschlichen Biografie, so können bereits zu Beginn eines Lebens Ereignisse stehen, die ich als »Frühes Psychotrauma« bezeichne (Ruppert 2014). Dazu zählen unter anderem Abtreibungsversuche (Hoppe 2014, Evertz 2015), Kontaktlosigkeit und Gewalterfahrung im Bauch der Mutter, Traumata während der Geburt durch Kaiserschnitt, Zangen- oder Saugglockenentbindung, sofortige Trennung von der Mutter unmittelbar nach der Geburt und aufgrund einer Frühgeburt der Aufenthalt in einem Inkubator. Das »frühe Trauma« ist für Traumafolgen, die sich im Körper manifestieren, besonders relevant. Denn Körper und Psyche müssen in dieser frühen Entwicklungsphase erst stabil zueinanderfinden. Sie sind durch die genannten Ereignisse leicht wieder voneinander zu trennen:

- Um zu überleben, muss der lebendige Organismus schon ganz zu Anfang von Entwicklungsprogrammen auf Notfallprogramme umschalten. Die materiell energetischen Grundfunktionen müssen aufrechterhalten bleiben, sonst kommt es zum frühen Tod. Es geht in erster Linie um das Aushalten der schädlichen Einwirkungen auf den Organismus und um das Durchhalten in der Notsituation. Die subjektive Lebenszufriedenheit und das Streben nach Wohlbefinden müssen hintanstehen.

- Das Bewusstsein, einen eigenen Körper zu haben, den Körper zu spüren und zu fühlen, muss unter diesen widrigen Umständen reduziert oder ganz aufgegeben werden. So entsteht früh der Dualismus: hier mein geistiges Dasein und dort mein Körper, der der Welt wie ein Objekt ausgeliefert ist. Um überhaupt überleben zu können, muss ich mich von meinem schmerzenden Körper distanzieren, ihn wie einen Fremdkörper erleben, der mit mir nichts zu tun hat.

- Bei frühen Psychotraumata steht das sich erst entfaltende Ich eines Un- und Neugeborenen stark unter dem Einfluss der mütterlichen Psyche. Daher überlagern häufig die Traumagefühle der Mutter die Gefühle und das Ich des Kindes. Weil das Kind den engen emotionalen Kontakt zu seiner Mutter aber suchen muss, führt das dazu, dass ein Kind nicht sicher unterscheiden kann, was das Eigene und das der Mutter ist. Was gehört zu mir und was zu ihr? Wo höre ich auf, und wo beginnt meine Mutter? Was sind ihre, und was sind meine Gefühle? Was habe ich während meiner Geburt erlebt, und was sie?

- Traumatisierte Mütter können ihren Kindern nicht unterscheiden helfen, was meine und was deine Erfahrung ist. Im Gegenteil: Zuweilen sind sie froh, sich an ein Kind klammern zu können, weil sie selbst in sich keinen Halt und kein eigenes gesundes Ich haben. Durch die Probleme, die das Kind hat, können sie sich von den eigenen Traumata ablenken. Sie beschäftigen sich lieber mit den »Problemen« des Kindes statt mit ihren eigenen. So wird das Kind zum Spielball der mütterlichen Überlebensstrategien.

- Bei einem frühen Trauma wird die Mutter, die für das Kind eigentlich die Quelle für Nahrung, Geborgenheit, Schutz, Liebe und Lebensfreude sein soll, zur Quelle von Tod, Krankheit, Anstrengung und Unlust. Dies führt bei den Kindern zu Angst vor Kontakt, vor Berührungen und vor Nahrung und manifestiert sich dann in »Kinderkrankheiten« wie »Bauchweh«, »Einnässen« und »Einkoten«, »Asthma«, »Neurodermitis« oder »Nahrungsmittelallergien«. Mit einer Mutter leben zu müssen, die einen ablehnt, macht psychisch und körperlich krank.

Die Traumabiografie:

Vom »Trauma der Identität«...

»Frühes Trauma« ist eine zeitliche Kategorie. Die Form des Psychotraumas, welche logisch betrachtet die erste Form eines Traumas ist, nenne ich das »Trauma der Identität«. Im Grunde steht hier die eigene Existenz, das eigene Dasein infrage. Warum? Weil ein Mensch in diesem Fall eigentlich gar nicht da sein soll, weil er von seiner Mutter nicht gewollt ist. Häufig ist er auch von seinem Vater nicht gewollt. Dies bedeutet, das Kind muss sich gegen eine Mutter behaupten, die es ablehnt und ihm daher feindselig gesinnt ist oder im günstigsten Falle »nur« gleichgültig gegenübersteht. Damit ist sein Leben von Anbeginn ein Kampf ums Dasein.

Ab der Befruchtung muss sich das neu entstandene Lebewesen unter solchen Umständen seinen Platz in einer Gebärmutter suchen, die ihn nicht willkommen heißt. Die Einnistung in der Gebärmutterwand wird so eine erste hohe Hürde, die es zu bewältigen gilt, weil der mütterliche Organismus im Grunde keinen Platz für dieses Kind bereitstellen will. Wenn es dem Kind dennoch gelingt, eine freie Stelle zu finden, an der es vom mütterlichen Immunsystem nicht als Fremdkörper identifiziert und vernichtet wird, muss es in der Folgezeit der Mutter die weitere Versorgung mit Nährstoffen abringen, weil diese sie nicht gerne abgibt. Es können dann für den neu entstehenden Menschen Wochen verstreichen, in denen er unter dem Damoklesschwert mütterlicher Überlegungen verbringt, dieses Kind abzutreiben. Selbst wenn in den späteren Schwangerschaftsmonaten die Gefahr der unmittelbaren Tötung vielleicht nicht mehr droht und die Mutter sich mit der Unabwendbarkeit ihrer Schwangerschaft abgefunden hat, erfährt das Kind dennoch wenig Rücksichtnahme. Seine Mutter trinkt und raucht möglicherweise, sie ernährt sich schlecht, führt körperliche schwere Arbeiten aus oder lebt in einer lauten und kalten Umgebung. Die gesamte Zeit der Schwangerschaft kann so zu einem Martyrium für das Kind werden. Es fühlt sich ungeborgen, ungeschützt und völlig alleingelassen. Die Mutter ignoriert alle seine Versuche einer Kontaktaufnahme mit ihr und wehrt sie ab.

Für ein solches Kind gilt also: Durchhalten bis zur Geburt! Wobei der Geburtsprozess meist ebenfalls sehr unerfreulich wird, weil auch zu diesem Zeitpunkt für das Kind keine konstruktive Zusammenarbeit mit der Mutter möglich ist. Die Geburt kann für eine Mutter die letzte Gelegenheit sein, ein ungewolltes Kind nicht lebend zur Welt zu bringen. Es kann daher zum Feststecken im Geburtskanal kommen, was dann in der Notfall-Geburtsmedizin dazu führt, die Kinder mit Saugglocken, Zangen oder Schnittgeburten von ihrer Mutter zu entbinden. Manchmal ist es auch eine sehr schnelle Geburt (»Sturzgeburt«), mit der sich die Mutter eines ungewollten Kindes rasch entledigt. Somit wird auch die Geburt für das ungewollte Kind zu einer Traumaerfahrung.

Entsprechend lieblos geht es nach der Geburt für diese Kinder weiter: Es gibt keinen warmen Hautkontakt, keine liebevollen Blicke, keine gefühlvolle Brusternährung und kein Spüren von Geborgenheit und Schutz. Das Kind wird von harten, kalten Händen angefasst, von leeren, hasserfüllten Augen angeblickt, mechanisch gesäubert, gekleidet und gefüttert. Es wird die meiste Zeit sich selbst überlassen und ist ohne Ansprache. Man lässt es schreien, bis es vor Erschöpfung nicht mehr kann. Das Kind kann niemandem in seiner Umgebung vertrauen. Es muss stets vor psychischen und physischen Gewaltattacken auf der Hut sein, wenn es seine Bedürfnisse äußert. Ein Kind, das geliebt wird, streckt seine Hände nach der Mutter und dem Vater aus. Bei einem ungewollten Kind hängen seine Arme schon nach wenigen gescheiterten Versuchen der Kontaktaufnahme wie gelähmt an seinen Schultern.

Da zu sein, obwohl man eigentlich nicht da sein soll, ist auf Dauer nicht durchzuhalten. Das Bedürfnis nach dem eigenen Leben, so sein zu können, wie man ist, muss aufgegeben werden zugunsten der Anpassung an eine ablehnende Umwelt. Statt Ich-Sein wird die Unterordnung unter die Regeln einer feindselig gleichgültigen Umwelt zur Überlebensnotwendigkeit. Wie kann der Schmerz der Ablehnung ausgehalten werden, wie die Einsamkeit und das Alleinsein? Wie kann man mit dem Wenigen, das einem noch gelassen wird, auskommen? Somit stellt sich die zentrale Frage: Wie kann man sich an die Bedürfnisse der anderen so anpassen, dass sie einen zumindest überleben lassen? Die eigene Lebensfreude, die eigene Vitalität, der eigene Wille, das Vertrauen in die eigenen Kräfte, das eigene Ich, alles muss aufgegeben werden, um in der Beziehung mit einer ablehnenden Umwelt bleiben zu können, die einen fortlaufend an der eigenen Entwicklung behindert.

Eine wichtige Variante des Identitätstraumas betrifft die Geschlechtlichkeit, wenn also eine Mutter oder ein Vater ein Kind nicht haben will, weil es in ihren Augen das »falsche Geschlecht« hat. Die Ablehnung des Geschlechts eines Kindes kann unmittelbar von seiner Mutter ausgehen, weil durch das Geschlecht eines Kindes ihre eigene Traumatisierung getriggert wird. So kann eine werdende Mutter aufgrund ihrer Gewalterfahrungen mit Männern in eine Schockreaktion gehen, wenn ihr bewusst oder unbewusst klar wird, dass das Kind in ihrem Bauch ein männliches Wesen ist. Ein Teil von ihr wehrt sich dann gegen diesen werdenden Mann, lehnt ihn ab oder bekämpft ihn. Der Junge im Bauch seiner Mutter erhält so die Botschaft: »Du bist als männlichesWesen nicht richtig und sollst kein Mann sein und werden.« Ein Überlebensanteil der Mutter kann in dem männlichen Kind aber auch den Retter erblicken, der sie in Zukunft vor der Gewalt der Männer schützen soll. Dann bekommt schon das ungeborene Kind unbewusst den Auftrag, ein »Supermann« werden zu müssen. Er darf allerdings nicht sexuell sein, um seine eigene Mutter nicht mit seiner Sexualität zu bedrohen. Das Resultat ist eine weitgehende Verunsicherung, Beschämung und Verwirrung eines Jungen, die sich in seinem gesamten Leben in seinen Beziehungen mit Frauen fortsetzen kann. Die eigene Männlichkeit und Sexualität wird aus Angst vor der Ablehnung durch die Mutter dann als bedrohlich erlebt und ist mit Schuldgefühlen belastet.

Die grundlegende Überlebensstrategie bei einem Identitätstrauma ist das Bemühen um Nicht-Identität. Das bedeutet, ein Mensch kämpft darum, die Tatsache schamhaft zu verbergen, dass er nicht gewollt ist und so, wie er ist, nicht richtig ist. Er hat deshalb keinen empathischen Selbstbezug mehr. Er will von seiner frühen Kindheitsgeschichte lieber nichts wissen oder beschönigt sie über die Maßen. Er beharrt darauf, seine blinden Flecken nicht ansehen zu müssen. Er identifiziert sich schnell und kritiklos mit Meinungen, Haltungen und Glaubensrichtungen, die von anderen, ähnlich traumatisierten Menschen in die Welt gesetzt werden. Er verliert sich im Laufe seines Lebens immer noch mehr im Außen. Er nimmt Zuschreibungen von anderen gerne an, weil er sich selbst innerlich leer fühlt, und versucht seinerseits, seine Umwelt mit Zuschreibungskategorien zu ordnen. Das Trauma der Identität ist die Grundlage dafür, dass sich Menschen distanz- und kritiklos mit Familie, Religion, Nation, Kultur, Partei oder allem, was sich ihnen in ihrem Umfeld dafür anbietet, identifizieren. In einer Umwelt, in der Identität ohnehin gleichgesetzt wird mit Identifikation, fällt das auch gar nicht auf. Im Gegenteil, sich zu identifizieren wird sogar zu einer Forderung, der man nachkommen muss, um nicht aus diesen Trauma-Überlebensgemeinschaften ausgeschlossen zu werden. Dankbarkeit, überhaupt leben zu dürfen, Schuldgefühle, den anderen eine Last zu sein und klaglos Opfer für diese vermeintlichen Gemeinschaften zu erbringen, werden als Lebenseinstellungen ausdrücklich eingefordert.

Es kann sogar sein, dass die Vorstellung, über ein eigenes Ich zu verfügen, als bedrohlich erlebt wird, weil etwas Eigenes sein zu wollen die Aggressionen eines Täters noch mehr provoziert und die Bindung an die traumatisierten Eltern ansonsten ganz aufgegeben werden müsste. So können Trauma-Überlebensstrategien darin bestehen, das eigene gesunde Ich vollkommen zur Seite zu schieben, als sei es nicht zu einem selbst zugehörig. Stattdessen identifiziert »man« sich mit dem Täter, der jedoch als solcher nicht erkannt und benannt werden darf.

Ein junger Mann, mit dem ich therapeutisch arbeite, hat das einmal so formuliert: »Ich will kein eigenes Ich. Ein eigenes Ich ist Hochverrat, Scheitern und Verlassen sein.« Er war von seiner Mutter nicht gewollt, und sie benutzte und manipulierte ihn für ihre Überlebensstrategien, wie es ihr passte. Einzig und alleine da zu sein für die eigene Mutter oder den eigenen Vater, wird unter dieser Voraussetzung zur Existenzberechtigung eines Menschen. Er hat gar keine Vorstellung mehr davon, wie es sein könnte, da zu sein, ohne den Eltern zur Verfügung stehen zu müssen. Er glaubt, ohne seine Eltern nicht lebensfähig zu sein. Statt von seiner Mutter etwas für das eigene Leben zu brauchen, braucht ein solcher Mensch seine Mutter. Sie wird zum Ersatz für die eigene Identität. Und umgekehrt braucht eine solche Mutter dieses ichentkernte Kind als Ersatz für ihre eigene Identität. Sie leidet nämlich selbst unter einem »Trauma der Identität« und agiert deshalb mit ihrem Kind ihr »Trauma der Liebe« aus.

...zum »Trauma der Liebe«...

Aus dem »Trauma der Identität« entsteht notwendigerweise das, was ich als das »Trauma der Liebe« bezeichne. Vom eigenen gesunden Ich abgespalten, werden die eigenen Bedürfnisse nun den Bedürfnissen der Personen untergeordnet, von denen man Liebe erwartet. Deren Wohlergehen wird zum ureigenen Bedürfnis. Daraus entstehen illusionäre Vorstellungen von Glück und Liebe: „Ich bin glücklich, wenn du glücklich bist! Und wenn es dir nicht gut geht, dann bin ich dafür verantwortlich, dass du wieder lachst. Ich muss alles, was ich habe, in die Waagschale werfen, um dich von deinem Leid zu erlösen. Ich selbst bin nicht wichtig, Hauptsache, dir geht es dann besser. Meine Lebensaufgabe besteht darin, dass ich es schaffe, dass es allen um mich herum gut geht. Das ist für mich das höchste Glück auf Erden! Deswegen werde ich dann später auch mal Krankenschwester, Arzt, Psychotherapeut oder Seelsorger, Unternehmer der Politiker.“

Das »Trauma der Liebe« erzeugt als Überlebensstrategie einen Sog in das Trauma eines anderen Menschen hinein, weil nur über diesen Weg Person A eine tiefere emotionale Verbindung zu Person B spürt. Wenn Person B unbewusst auch auf das in Person A abgespaltene Trauma reagiert, fühlen sich beide »seelenverwandt« und nehmen das möglicherweise zur Grundlage für eine langfristige Partnerschaft und Ehe. Dann suchen ihre Überlebensanteile immer wieder sehnsüchtig und suchtartig nach diesem Kontakt auf der Traumaebene, da er der einzige ist, bei dem es eine Herzensverbindung gibt. Diese Dynamik ist auch bei Menschen zu beobachten, die zusammen mit einem Zwilling entstanden sind, wenn dieser Zwilling aufgrund fehlender Lebensressourcen oder durch eine Abtreibung plötzlich verschwand (Bourquin und Cortes 2016).

...zum »Trauma der Sexualität«...

Das »Trauma der Liebe« bildet wiederum den Nährboden für das»Trauma der Sexualität«. Die Ablehnung und das ungestillte kindliche Verlangen nach Nähe und Körperkontakt machen sowohl den Täter, der im Identitäts- und Liebestrauma feststeckt, gierig und hemmungslos. Gleichzeitig wird auch das in der Regel ebenso einsame und vernachlässigte Opfer empfänglich für seine Annäherungen und Umwerbungen. Sobald einmal die Schranken gefallen sind und gesunde Schamgefühle unangemessene sexuelle Kontakte nicht mehr verhindern, können Übergriffe und Gewalt in ElternKind wie KindKind und MannFrauBeziehungen zur Gewohnheit und »normal« werden. Auch wenn der sexuelle Kontakt als ekelig und schuldbeladen empfunden wird, kann er dennoch nicht unterlassen werden. »Mir war überhaupt ein Kontakt lieber als gar keiner. Da habe ich dann auch alles mitgemacht!« Diese Aussage stammt von einer Frau, deren Vater sie in der Kindheit sexuell traumatisiert hatte.

Sexualität dient in solchen familiären und verwandtschaftlichen Systemen als Trauma-Überlebensstrategie in vielfältigen Varianten: zur Vereinnahmung eines anderen Menschen, der einem dauerhaft für Körperkontakt und Sex zur Verfügung stehen soll, zur Ausübung von stellvertretender Rache am anderen Geschlecht, zum suchtartigen Erleben von orgastischen Gefühlen, zur Ablenkung in eigentlich unerträglichen Lebenssituationen. Dahinter steht die abgrundtiefe Einsamkeit aller Beteiligten, die sich durch ihre sexuellen Praktiken der Illusion hingeben, nicht mehr einsam und statt ohnmächtig omnipotent zu sein. Durch sexuelle Orgasmen fühlen sie sich, zumindest kurzfristig, irgendwie lebendig. Wie beim »Trauma der Liebe« die Liebesillusionen als Überlebensstrategien dienen, so sind es beim »Trauma der Sexualität« die Illusionen über Sexualität, die mit der Realität von Sexualität nichts zu tun haben. Sie in die Praxis umzusetzen kostet psychisch und körperlich einen hohen Preis.

... zum »Trauma der eigenen Täterschaft«

Sämtliche Traumatisierungsformen führen in unterschiedlichem Ausmaß auch zu einer Täterschaft sich selbst und anderen gegenüber. Die Grundlage dafür sind innere Anteile, die sich mit den Tätern identifizieren, vor allem der eigenen Mutter und dem eigenen Vater, und daher »täterloyal« sind (Huber 2013), weil sie von ihnen als Kinder vollkommen abhängig sind. Sie dürfen ihre Wut und Aggression gegenüber den Tätereltern nicht zeigen und müssen sie unterdrücken. Daher wenden sie diese gegen sich selbst. Das kann vom dauerhaften Ignorieren der eigenen traumatisierten Anteile (die sich zum Beispiel durch körperliche Phänomene bemerkbar machen) bis hin zur direkten Gewalt an sich selbst richten. Dazu zählen etwa Medikamenten- und Rauschmittelkonsum oder selbstverletzendes Verhalten, wie sich selbst ritzen oder sich Verbrennungen zufügen, und schließlich auch Suizidversuche.

Die nicht gelebte Wut richtet sich in offener oder verdeckter Form immer auch gegen andere, die mehr oder minder zufällig im eigenen Umfeld leben. Das können verletzende Bemerkungen sein oder auch die Hand, die einem gegenüber dem eigenen Kind »ausrutscht«. Wenn ich dann durch meine Taten oder Unterlassungen andere Menschen sogar traumatisiere und ihnen einen nicht mehr gutzumachenden Schaden zufüge, bin ich selbst zum Täter geworden. Dann traumatisiere ich nicht nur mein Opfer. Ich traumatisiere auch mich durch meine eigene Tat bzw. die Unterlassung einer notwendigen Hilfeleistung, für die ich die Verantwortung trage. Dann muss ich meine Ängste vor sozialer Ächtung, meine Scham über meine Handlungen, meine Schuldgefühle und mein schlechtes Gewissen aus meinem Bewusstsein wegdrücken. Ich muss so tun, als sei nichts geschehen bzw. als wäre es nicht mein Handeln gewesen, das einen anderen Menschen traumatisiert hat.

Was Opfer und Tätersein daher am meisten miteinander verbindet, ist die Scham, die sprachlos macht und dauerhaften inneren Stress erzeugt, sich anderen gegenüber nicht mehr offenbaren zu können und sich selbst verleugnen zu müssen.

Opfer schämen sich,

- weil es sie gibt, obwohl sie nicht erwünscht sind,

- weil sie nach Ansicht ihrer Erzeuger das falsche Geschlecht haben,

- weil sie sich nicht geliebt fühlen,

- weil sie durch körperliche Gewalt gedemütigt werden,

- weil sie sexuell erniedrigt werden,

- weil sie als unfähig bezeichnet werden,

- weil sie angeblich »krank« sind.

Täter schämen sich,

- weil sie wissen, dass sie Unrecht getan haben,

- weil sie den Ausschluss aus der sozialen Gemeinschaft fürchten,

- weil man mit dem Finger auf sie zeigt, wenn ihre Taten bekannt werden.

Das Vertuschen ihrer Taten und ihrer Verantwortlichkeit macht für Täter weiteres Tätersein notwendig. Sie müssen ihre eigene Identität verleugnen. Sie werden sich dadurch immer noch mehr fremd. Täter fürchten nichts mehr als die Wahrheit, daher lügen sie. Sie unterdrücken dieWahrheit mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Wahrheit definiert sich für sie an der Reichweite ihrer Machtbefugnisse. Sie machen Mitwisser mundtot. Sie mimen die Unschuldsengel. Sie wälzen ihre Verantwortung auf andere ab. Sie beschuldigen die Opfer und stellen sie als die eigentlichen Täter hin. Sie empören sich über die Taten anderer. Sie stellen sich selbst als Opfer dar und fühlen sich sofort beleidigt und in ihrer Ehre gekränkt, wenn jemand etwas gegen sie sagt. Gewalt wird immer mehr zu ihrer bevorzugten Trauma-Überlebensstrategie. Sie ziehen andere Täter an, die sich mit ihnen so lange in Machtkämpfe verstricken, bis im Extremfall einer von beiden tot ist. Durch ihre Gewaltexzesse fallen Täter zurück ins Tierisch-Animalische. Die innere Hochspannung in ihrem Körper sucht nach einer Entladung im Gewaltakt, der oft in der Zerstörung eines anderen Lebewesens endet. Ihre sich immer weiter steigernde Kontakt- und Beziehungslosigkeit verwandelt sich in eine andauernde Kampfbereitschaft, weil andere Menschen nur noch Angst vor ihnen haben und ihrerseits auf Kampf und Gewaltbereitschaft umschalten. Dafür müssen sie ihren Körper gefühllos machen, abhärten und stählen. Im Ideal ist für den tötungsbereiten Täter sein Körper nur eine Maschine, die er für seine aggressiven Impulse nutzen kann. Das gesamte Leben wird zu einem Kriegsschauplatz. Nicht nur in Kriegen tobt sich das Vollbild dieser TäterOpferDynamik aus. Auch in Friedenszeiten suchen gewaltbereite Menschen unentwegt nach Gelegenheiten für den Kampf und die Eskalation von Gewalt. Sie werden regelrecht »gewaltgeil« (Buford 2010).

Daher ist von Tätern keine Einsicht zu erwarten. Täter können erst dann ein Bewusstsein für das zulassen, was sie getan haben und tun, wenn sie ihr eigenes Opfersein spüren. Das ist die Ursache dafür, dass sie zu Tätern geworden sind. Dieses Opfersein liegt oft weit in ihrer Kindheit zurück und ist tief in ihnen vergraben. Das Risiko, ein Leben lang in einer TäterOpferDynamik festzustecken, ist enorm. Denn wenn die Eltern darin feststecken, ziehen sie auch ihre Kinder mit in diese Dynamik hinein. Daher breiten sich TäterOpferDynamiken von Generation zu Generation weiter aus und beherrschen ganze Gemeinwesen.

Je weiter jemand in seiner Traumabiografie fortgeschritten und selbst zum Täter geworden ist, desto schwerer fällt ihm der Ausstieg daraus. Wird eine Traumabiografie nicht bewusst unterbrochen, entwickelt sie sich beim einzelnen Menschen fort und greift via Elternschaft und die Übernahme von Machtpositionen innerhalb einer Gesellschaft von einer Generation auf die nächste über.

Ich fasse mein Entwicklungsmodell von Psychotrauma in der Abbildung 2 grafisch zusammen. Es zeigt, wie aus dem »Trauma der Identität« die anderen Traumaformen logisch folgen. Bei vielen Menschen, mit denen ich therapeutisch arbeite, ist eine TraumaTrias gegeben: Nicht gewollt! Nicht geliebt! Nicht geschützt! So landen sie dann meist auch im Trauma der eigenen Täterschaft. Dieses und alle vorherigen Traumata können nur dann überwunden werden, wenn zuvor das »Trauma der Identität« therapeutisch bearbeitet wird.

Mögliche Traumabiografie

Trauma der eigenen Täterschaft

Trauma der Sexualität - Nicht geschützt!

Trauma der Liebe - Nicht geliebt!

Trauma der Identität - Nicht gewollt!

Psychotraumata als Quellen körperlichen Leidens

Ein Psychotrauma kann aus dem Bewusstsein gedrückt werden. Nichts scheint einfacher zu sein, als das Licht des Bewusstseins auszuknipsen, wenn die Realität unerträglich wird. Unseren traumatisierten Körper bekommen wir jedoch nicht los. In ihm bleiben die realen Erfahrungen eines Traumas präsent, auch wenn Schmerz, Angst, Wut, Ekel oder Scham aufgrund der Betäubungs- und Abspaltungsvorgänge nicht mehr in das bewusste Erleben eindringen können. Auch bei einer medizinischen Operation ist es eine Illusion, dass der Körper kein Trauma erlebt, nur weil unser Bewusstsein durch die Anästhesie ausgeschaltet wird. Zudem ist sogar das fraglich, weil es Beispiele dafür gibt, dass sich Menschen an Gespräche des Operationsteams erinnern können, während sie in Narkose waren. So kann man daher sagen: Im Körper ist die Wahrheit über unsere Lebenserfahrungen gespeichert. Der Körper lügt nicht!

Hat sich das Bewusstsein als Folge der Traumatisierung auf die oberste Etage zurückgezogen und funktioniert quasi nur noch von der Großhirnrinde aus, ist der darunter liegende Körper Kräften ausgesetzt, die miteinander in Konflikt geraten, wer von ihnen über diesen Körper nun als sein Mittel verfügen kann. So kann der Körper ein Puzzle von Einzelstrukturen werden, in welche die jeweiligen traumatisierten Anteile weggedrängt werden (zum Beispiel eine nicht heilende Entzündung am Zeh). Die verschiedenen Überlebensstrategien kämpfen dann um ihr Vorrecht, den gesamten Körper benutzen zu können. Es ist ein Leben unter Hochstress, solange Menschen in ihrer Traumabiografie gefangen sind. Es grenzt oft an ein Wunder, wenn man sieht, wieviel manche Menschen unter diesen Umständen körperlich aushalten können. Aber dieses Aushalten hat seinen Preis:

- Herz und Kreislaufsystem stehen dauerhaft unter Hochdruck und können plötzlich zusammenbrechen.

- Muskeln und Skelett schmerzen und verbiegen sich unter der sich immer mehr auftürmenden Last der Anpassung an traumatisierendeVerhältnisse.

- Zähne werden bis auf ihren Grund abgerieben, wenn nachts im Schlaf die traumatisierenden Situationen immer wieder auftauchen.

- Im Verdauungssystem gibt es keine zuverlässigen Auswahlkriterien, was nahrhaft für den Körper ist und was nicht, was ausgeschieden und was weiterverwertet werden soll.

- Die Organe versagen unter dem toxischen Stress allmählich ihren Dienst.

- Das Immunsystem kann zwischen Fremd und Eigen nicht mehr unterscheiden und greift den eigenen Körper an.

- Das gesamte Nervensystem kann unter dem andauernden Stress zusammenbrechen, und sogar das Gehirn kann allmählich seinen Dienst versagen, so dass dieser Mensch dement wird.

- Der Körper wird durch schlechte Nahrung, Medikamente und Drogen zunehmend vergiftet.

Je tiefer jemand in seiner Traumabiografie gefangen ist, desto mehr körperliche Anzeichen können sich auftun. Manche Leidensmerkmale sind spezifisch und weisen auf einen unmittelbaren Zusammenhang mit einer Traumasituation hin (zum Beispiel bei Entzündungen im Genitalbereich). Andere hingegen sind unspezifisch und melden sich als körperliche Warnsignale an verschiedenen Stellen des Körpers (wenn etwa körperliche Gewalterfahrungen in der Kindheit ignoriert oder schön geredet werden). In jedem Körpersymptom steckt ein Stück Lebensgeschichte. »Krankheiten« sind meist nur die Spitze des Eisbergs.

Die ACE-Studie

Wissenschaftlich ist längst untersucht und bekannt, dass Traumata Menschen körperlich krank machen (Mate 2011). In einer Studie haben zum Beispiel Vincent Felitti, Robert Anda u. a. 17.500 vorwiegend weiße und gut ausgebildete Patienten einer Klinik für Übergewichtigkeit auf ihren Gesundheitsstatus hin untersucht. Sie haben gleichzeitig nach Ereignissen in deren Kindheit gefragt, nach Adverse Childhood Experiences(ACE). Darunter fielen: physischer, emotionaler oder sexueller Missbrauch, Vernachlässigung, Eltern mit psychischen Erkrankungen, Drogenabhängigkeit oder Gefängnisaufenthalten, Trennung und Scheidung der Eltern und häusliche Gewalt.

Die Ergebnisse waren eindeutig: Je mehr ACEs eine Person aufwies, desto schlechter war ihre körperliche Verfassung. 67 % der Befragten wiesen mindestens eine ACE auf, 12,6% mehr als vier. Wer mehr als sieben ACEs in seiner Kindheit zu verkraften hatte, hatte ein dreifach erhöhtes Risiko für Lungenkrebs und ein 3,5fach erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt. Auch wenn die untersuchten Personen kein zusätzliches Risikoverhalten wie Rauchen, schlechte Ernährung und wenig körperliche Bewegung zeigten (was ja im Grunde auch wieder TraumaÜberlebensStrategien sind), war ihr Erkrankungsrisiko deutlich erhöht. Es war der »toxische Stress«, der nach Ansicht der Autoren dieser Studie die Gesundheit der Menschen zerstörte (Felitti, Anda u.a. 1998).

Weitere Untersuchungen haben diesen Befund erhärtet: Traumatisierungen in der Kindheit führen zu einem erhöhten Risiko für psychische Störungen sowie körperliche Erkrankungen und senken die Lebenserwartung. Der Körper kann die erlittene Gewalt nicht vergessen. Die Traumata der Kindheit bleiben in ihm gespeichert. Die Zeit heilt Trauma-Wunden nicht. Im Gegenteil: Je älter wir werden, desto mehr schwinden die Kräfte der Verdrängung und laufen unsere Überlebensstrategien ins Leere und desto heftiger kommen die alten Wunden zum Vorschein. Eine seit 75 Jahren andauernde Langzeitstudie der Harvard University bei amerikanischen Männern sowohl aus der Ober- wie Unterschicht belegt, dass es vor allem sichere und Halt gebende Beziehungen und nicht etwa die Cholesterinwerte sind, die dazu führen, auch im hohen Alter noch körperlich und geistig gesund zu sein. Allein und isoliert zu leben, macht dagegen krank.

Was an einer »Krankheit« ist also die Ursache, was sind die Folgen und was sind die jeweiligen Bedingungen, unter denen eine Ursache zu mehr oder weniger gravierenden Folgen führt? Wir Menschen leiden nicht nur durch die unmittelbaren Effekte schädlicher Einwirkungen auf unseren Körper, zum Beispiel durch den Schmerz, den eine Hautverbrennung erzeugt. Wir erfahren auch leidvoll die Folgen, die Abwehr und Selbstheilungsvorgänge unseres Körpers in Bezug auf die erlittenen Schädigungen darstellen. Daher bezeichnen wir als »Krankheit« oft beides. Meist können wir es kognitiv auch gar nicht auseinanderhalten und vermischen Ursachen, Bedingungen und Folgen. Dies führt dazu, dass wir möglicherweise Maßnahmen ergreifen, die den Abwehrbemühungen unseres Körpers entgegenlaufen und unsere Selbstheilungskräfte an ihrer Entfaltung behindern. Etwa wenn wir ein heißes Bad nehmen, obwohl der Körper die Temperatur gezielt herabreguliert, oder wenn wir das Fieber senken, obwohl dieses für die erfolgreiche Arbeit des Immunsystems von großer Bedeutung ist. Daher können »Krankheiten« möglicherweise sogar chronisch werden, weil wir immer wieder die Versuche der Selbstheilung durch gut gemeinte »Krankheits«behandlungen sabotieren. Oft geschieht dies in der Hoffnung auf eine schnelle Heilung, weil wir zum Beispiel einen wichtigen Termin wahrnehmen wollen und uns mithilfe von Antibiotika schnell fit machen wollen. Das rächt sich früher oder später.

Für mich zeigt sich aus all den Erfahrungen, die ich mit mir selbst mache und an den Menschen beobachte, mit denen ich therapeutisch arbeite:

Psychotraumata werden so lange reinszeniert, bis sie verstanden, gefühlt und dadurch aufgelöst werden!

xxxxxxxxxxx